再过几天,马上就是端午节了。端午节,又称端阳节、龙舟节、天中节等,是我国四大传统节日之一。到了这一天,人们祈福辟邪、许愿安康,也通过品尝美食、外出游玩等方式庆祝节日。今年的端午假期非常特别,恰逢世界环境日(每年6月5日),我们在欢度假日、阖家团聚的时候,也不要忘记关心环境,用行动呵护地球母亲。

常用交通碳排放情况

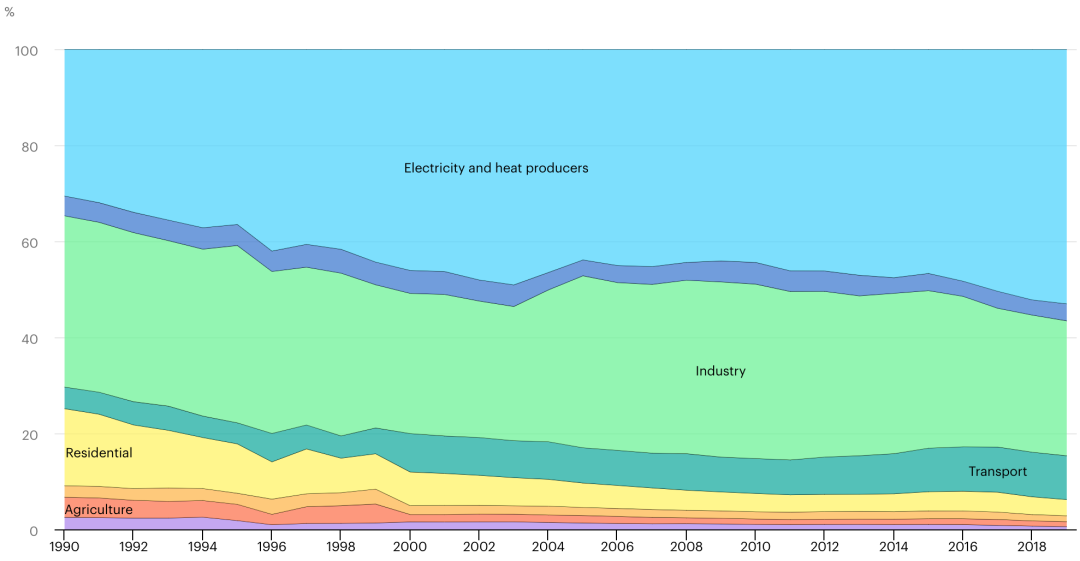

平常出行时,人们往往被油价、拥堵等吸引了注意力,却鲜有人关注到,“交通”是产生碳排放的重要源头。根据国际能源署(International Energy Agency)报告,我国交通领域碳排放约占全国碳排放总量的10%,而这个比例每年都还在不断提高。

1990年-2019年中国分领域二氧化碳排放量占比

来源:国际能源署 International Energy Agency

我们常用的出行方式中,除了步行和骑行不会排放二氧化碳,其余如汽车、飞机、火车等方式都会不同程度地产生碳排放。其中,据国家统计局数据显示,公路运输的能源消耗在交通领域的占比高达75%,其产生的碳排放也遥遥领先。

从同里程的碳排放量来看,汽车的表现也稍显“不尽人意”:高油耗小轿车的百公里碳排放量达到33千克,比飞机的27.5千克还要高,即便是中油耗和低油耗的小轿车,百公里碳排放量也在20千克左右。与之相对的,公交、火车、轮船的百公里碳排放量仅有1千克,地铁的百公里碳排放量更是不到0.2千克。

我们应该怎么做?

短距离:5公里内

中距离:5至50公里

长距离:50公里以上

日常生活中如何绿色出行?

除了节日等特殊时间点以外,绿色低碳也有赖于我们在日常生活中的实践。

1、日常出行时,如果能多人同行,就尽量选择“拼车”,让资源利用率最大化。

2、办理业务时,如果能通过网络或电话办理,就尽量“线上”办理,通过数字化节能降碳。

3、驾驶车辆时,尽量保持匀速行驶,减少猛踩油门和刹车的现象,既让行驶更安全,也能节省燃料。

4、外出购物时,尽量提前制定详尽计划,一次性多购齐所需物资,降低出行的频率。

浙达能源

浙达能源

双碳科技

双碳科技