2022年8月4日,我国首颗陆地生态系统碳监测卫星“句芒号”在太原卫星发射中心成功发射。该卫星将持续开展碳储量监测、生态资源详查、国家重大生态工程监测评价等遥感监测工作,为我国实现“碳达峰、碳中和”目标提供重要支撑。

“句芒号”运行至今已一月有余,它究竟如何在双碳工作中发挥作用?相比传统的碳监测又有哪些优势呢?今天让我们共同走近“句芒号”,看看跨领域的前沿科技如何为双碳工作提供助力。

“句芒号”是什么?

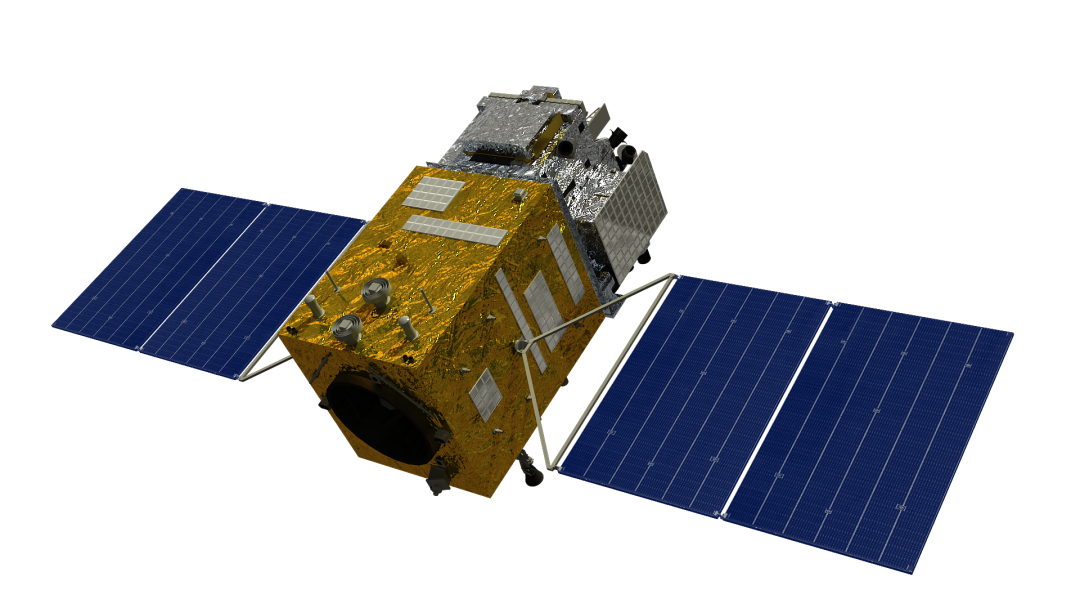

“句芒号”卫星是一颗陆地生态系统碳监测卫星,也是世界首颗森林碳汇主被动联合观测的遥感卫星,其名称系国家航天局面向社会公开征集而来。句芒(gōu máng)是中国古代民间神话中的木神、春神,司掌树木的发芽生长,象征对自然环境的敬畏与责任。以“句芒”为名,让这颗全新服役的卫星增添了一抹浪漫色彩。

“句芒号”模拟图

“句芒号”运行于高度为506公里、倾角97.4度的太阳同步轨道,专注森林碳汇监测,配置了多波束激光雷达、多角度多光谱相机、超光谱探测仪、多角度偏振成像仪4种载荷,通过激光、多角度、多光谱、超光谱、偏振等综合遥感手段,实现植被生物量、大气气溶胶、植被叶绿素荧光等要素的探测和测量。卫星在轨运行后,可以提高碳汇计量的效率和精度,转变传统的人工碳汇计量手段。通过与此前发射的大气环境监测卫星协同合作,“句芒号”卫星还能够开展全球碳源和碳汇的科学监测评估,极大提升我国在双碳领域的监测能力和话语权。

为什么要建设“句芒号”?

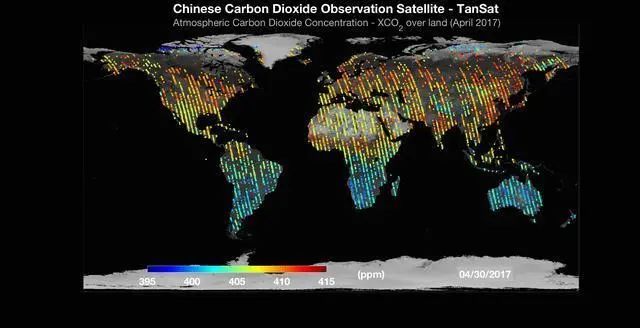

事实上,“句芒号”并非我国第一颗应用于碳监测领域的卫星。早在2016年12月22日,我国就已发射国内首颗全球二氧化碳监测科学实验卫星 TanSat(简称“碳卫星”),并于次年1月获取首批观测数据,成为国际上继日本 GOSAT 和美国 OCO-2后,第三颗具有高精度温室气体探测能力的卫星。

“碳卫星”获取的第一幅全球二氧化碳分布图

从“碳卫星”到“句芒号”,为何我国要专门建设用于碳监测领域的卫星呢?我们都知道,实现“碳达峰、碳中和”的前提是完成对碳的观测评估,也就是我们通常所说的“碳计量”,而“碳计量”可以分为“自下而上”和“自上而下”两种方式。

“自下而上”即联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)提出的碳排放计算方法“清单法”,比如通过统计工厂中每一道工序、每一种能耗产生的二氧化碳排放量来核算工厂碳排放,或者观测树木的生长来计算其碳吸收,然而“清单法”适用于小范围的碳计量,在大尺度的预测上可能会有很大偏差,而且受限于统计资料和碳排放因子更新频率,难以捕捉排放源的动态变化。“自上而下”则是利用卫星遥感技术进行观测,基于大气观测的温室气体浓度和气象场资料,通过数据同化方法估算区域源汇及变化状况,具有方法统一、覆盖全面、时空连续等优势,尤其在碳源和碳汇的全球盘点中作用重大。

因此,“句芒号”等卫星可以与“清单法”形成辅助、补充和校验,大幅度提升碳监测的效率和准确度。目前,我国的“碳卫星”已经停止运行,“句芒号”作为其“接班人”,在我国的“碳达峰、碳中和”进程中无疑将扮演重要角色。

“句芒号”能为我们带来什么?

2015年10月,国家发展改革委、财政部、国防科工局联合印发了《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》,“句芒号”正是依据该《规划》建设的遥感卫星。

据悉,“句芒号”作为在一代“碳卫星”基础上更进一步的探索,后续将广泛应用于陆地生态系统碳监测、陆地生态和资源调查监测、国家重大生态工程监测评价、大气环境监测和气候变化中气溶胶作用研究等工作,还将服务高程控制点获取、灾害监测评估、农情遥感监测等需求,显著提高我国陆地遥感定量化水平。

近年来,卫星遥感技术在碳监测领域已经得到越来越广泛的认可与应用。国际卫星对地观测委员会(CEOS)明确提出,在2025年形成星座业务化运行,以支撑2028年第二次全球碳盘点;世界气象组织(WMO)正在积极推进全球温室气体综合信息系系统(IG3IS)计划,旨在结合全球大气观测结果和反演模式,更加有效地评估全球和区域碳源汇及变化;联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)也将二氧化碳浓度观测作为碳排放清单估算的重要验证手段。

我国在碳监测领域的卫星应用方面具有良好的技术和理论基础,可以充分发挥空间探测优势,从而大幅度降低国家排放清单报告的不确定性,为我国的节能降碳策略提供及时可量化的科学依据。

联系我们

服务热线:4001-523-588

电话总机:0571-86070728

公司网站:www.zdpowertech.com

浙达能源

浙达能源

双碳科技

双碳科技